|

宾阳三洞(中洞、北洞、南洞)以中洞为代表,中洞在北魏时称灵岩寺,明清以后才改称宾阳洞,传说是根据道教八仙之一吕洞宾之字(洞宾)和号(纯阳)的末两字相加而命名的。此洞是北魏宣武帝为其父母孝文帝和文昭皇太后做功德所营造的洞窟之一,它从北魏宣武帝景明元年(公元500年)开始雕凿到正光四年(公元523年)6月完工,历时达24年之久,尽管宾阳洞耗费工时金钱如此之多,但三洞的全部工程并未结束。延昌四年,就是公元515年宣武帝崩,年仅7岁的孝明帝(元诩)即位,其政权实握在他母亲胡太后手中,由于宫廷发生内乱,故宾阳的雕刻工作实际停止。所以北魏皇室经营的大型洞窟宾阳三洞实际上只完成了一个中洞。而南北两洞则由以后的隋唐两朝完成的。宾阳三洞是由三个朝代雕刻成的,所以所雕的佛像在造型和表情上各有不同。

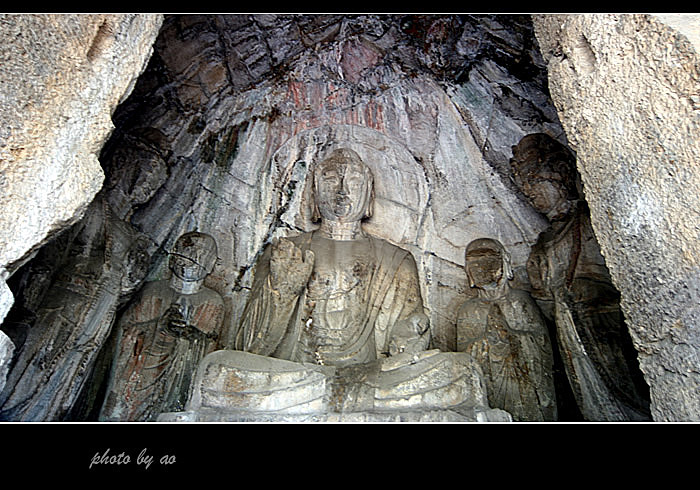

佛经中西方三圣是指阿弥陀佛、观世音菩萨和大势至菩萨,龙门石窟很多洞窟所供主佛是阿弥陀佛(即无量寿佛),而宾阳中洞是一座三世佛窟。由于北魏受“法华经”影响较大,除了信仰释迦、多宝外,还信仰的对象便是三世佛了,这在龙门石窟仅此一例。宾阳中洞高9.8米,进深和宽均为11.10米。正面是以释迦牟尼佛像为主的五尊雕像。释迦结中国跌坐(为佛教中修禅者的坐法即:两脚交结,脚背挨着左右股上),身着褒衣博带式袈裟,通高8.4米,面部清秀、神情饱满、高鼻大目、微露笑意,左手向下屈三指,右手向前仰伸,这种手势表示说法印。本尊坐前有两只昂首挺胸、姿态雄健的石狮,胸毛左右分向后披,这是北魏雕刻狮子的特征。释迦左右侍立着二弟子、二菩萨(左文殊、右普贤),二菩萨含睬若笑、温雅敦厚,给人以亲切感。南北两壁还各有造像一铸,都是一佛、二菩萨,着褒衣带袈裟,立于覆莲座上。在宾阳洞诸像的后座上,雕饰着众菩萨、弟子闻法浮雕像。窟顶做琼隆形,中央雕刻着重瓣大莲花构成的莲花宝盖,莲花周围有八个伎乐和两个供养天人。我们称供养天人为飞天。飞天在佛教艺术中被称为“香音神”,是能歌善舞、满身香气的美丽仙人,这就是《法华经》中所述的“诸天伎乐,百千万神,于虚空中一时俱作,雨众天华”的场景。

龙门石窟宾阳中洞洞口内壁两侧原刻有两幅大型浮雕《皇帝礼佛图》和《皇后礼佛图》,1934年被普爱伦盗走后,现存于美国堪萨斯城纳尔逊艺术馆和纽约艺术博物馆。

阿原 上传了这个图片:

____________________

把酒临风,山海一壶

|